【壓縮機網】儲能技術解決的主要問題有三個,即增強可再生能源的消納、提高電網性能、構建能源互聯網。現在的儲能方式多種多樣,主要可分為物理儲能和化學儲能。其中,可以得到大規模應用的是抽水蓄能、電池儲能和壓縮空氣儲能。抽水蓄能會受到地理條件和氣候的限制,需要具有一定高度的地勢差,而且在北方氣溫特別低的地區,冬天水可能會結冰。電池儲能發展的勢頭很好,但面臨的主要難題是安全性,壽命和環保問題,未來將會受到嚴峻的挑戰。

壓縮空氣儲能技術路線

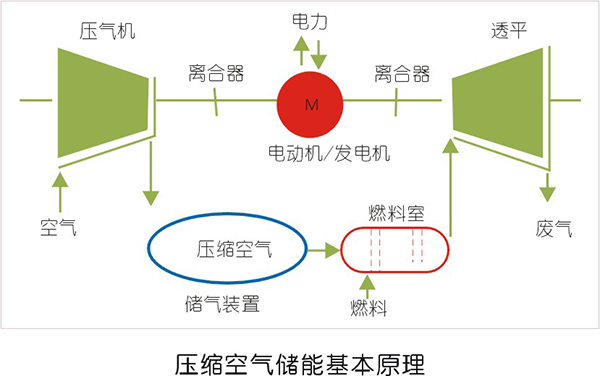

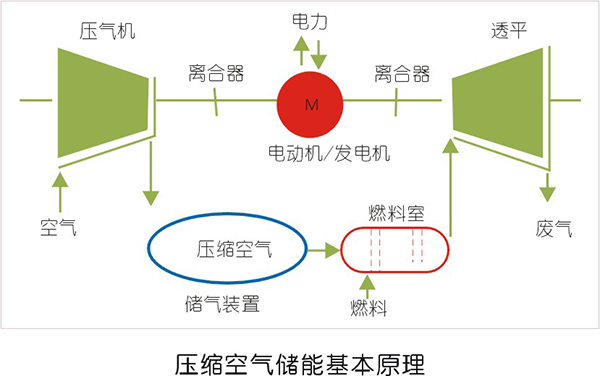

壓縮空氣儲能技術(compressed air energy storage),簡稱CAES,是一種利用壓縮空氣來儲能的技術。其工作原理是,在用電低谷時段,利用電能將空氣壓縮至高壓并存于洞穴或壓力容器中,使電能轉化為空氣能存儲起來;在用電高峰時段,將高壓空氣從儲氣室釋放,進入燃燒室燃燒利用燃料燃燒加熱升溫后,驅動渦輪機發電。

壓縮機:將空氣壓縮,將電能轉化為空氣內能,空氣壓力可達70-100bar,溫度可達1000℃。

冷卻器:熱交換設備,用于存入壓力容器前的冷卻,防止空氣在壓力容器或洞穴中壓力減少。

壓力容器:存儲冷卻后的空氣,若采用洞穴存儲,則需要滿足耐壓程度較高、密封性較好的地質條件。

回熱器:熱交換設備或燃燒室,將空氣溫度提高至1000℃左右,使渦輪機持續長時間穩定運行,以便于提高渦輪機效率。

渦輪機:空氣通過渦輪機降壓,內能轉化為動能。

發電機:多為同步發電機,將動能轉化為電能。

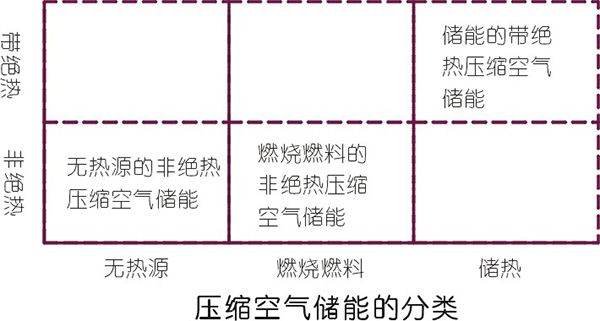

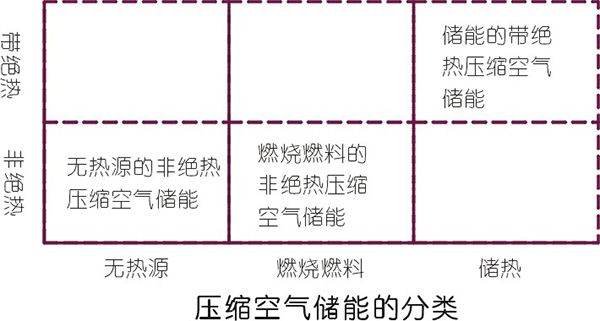

壓縮空氣儲能技術多種多樣,主要可劃分為三種類型,即外熱源型、絕熱型和等溫型。外熱源型指的是壓縮熱由冷卻水帶走,透平進氣靠外熱源預熱;絕熱型指的是壓縮熱由蓄熱介質存儲,用于預熱透平進氣,系統不用引入外熱源;等溫型是一種理想的形式,結合噴射水霧技術,實現近等溫壓縮和膨脹。目前等溫型的技術還不成熟。

它有兩條技術路線。一是壓縮空氣儲能,它的優點就是發電功率比較大,但缺點就是儲能密度比較低,需要很大的空氣存儲空間,而且儲氣室壓力會產生很大波動。二是液態空氣儲能技術,它是把空氣液化,具有比較高的儲能密度,不受地理條件限制,可以實現液態空氣的低溫常壓存儲,壓力穩定。壓縮空氣儲能技術的原理并不復雜,即在儲能階段,利用間歇性可再生能源或電網夜間低谷電驅動壓縮機壓縮空氣,將電能以高壓空氣的形式儲存在儲氣室中,同時存儲壓縮熱;在釋能階段,高壓空氣經過節流閥穩壓后,通過不同預熱方式加熱,產生高壓高溫氣體驅動空氣透平旋轉做功,帶動發電機發電并網。

壓縮空氣儲能技術優缺點

隨著儲能需求的不斷增長,壓縮空氣儲能作為儲能量級唯一可與抽水蓄能相媲美的大規模儲能,技術正越來越受到青睞。其優點如下:

● 快速啟動時間(<15分鐘)

● 能量密度和功率密度較高

● 具備黑啟動能力

● 日常運營成本低

● 地球表面的地下儲存空間大

● 設備的使用壽命長,損耗低

● 壓縮空氣自放電率低

● 對于絕熱壓縮空氣其系統效率較高(70-75%),且不需要借助傳統化石能源加熱壓縮空氣,能夠真正做到碳中和。

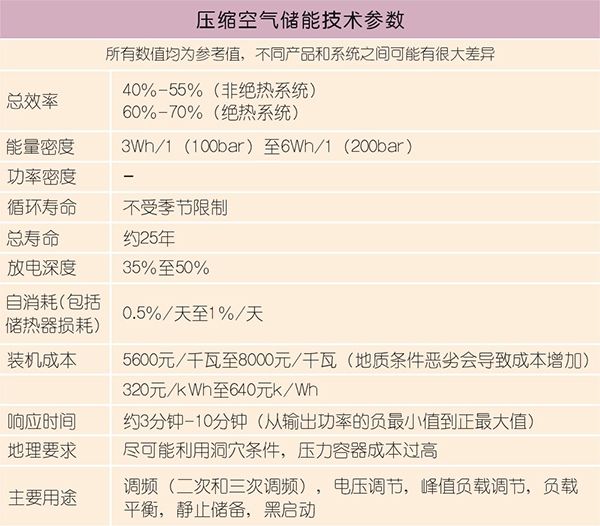

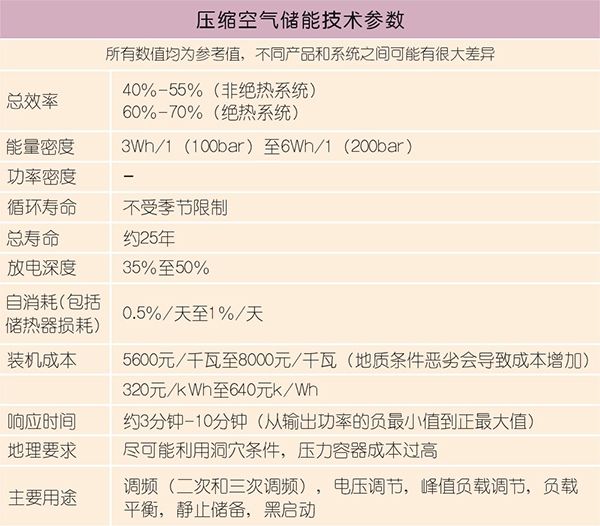

壓縮空氣儲能技術具有調頻(二次和三次調頻),電壓調節,峰值負載調節,負載平衡,靜止儲備,黑啟動能力,未來應用空間十分巨大,且該項技術有良好的區域相關性,在我國三北地區有巨大發展潛力,同時可用于海上風電儲能(北海鹽洞)。然而,壓縮空氣儲能但同時也受各方面因素約束,如:

● 投資成本高,投資回報長(投資回報> 25年)

● 建成系統,必須滿足某些地質條件(壓力密封洞穴),且鹽洞成本較高

● 對于絕熱系統,蓄熱器自放電率高

●對于非絕熱系統效率又比較低(<55%)

而且這項技術經驗不足,目前僅運行兩個(較舊的)非絕熱壓縮空氣儲能項目。分散存儲系統的競爭日益激烈,在小規模儲能容量下,這項技術的競爭力暫時不足以與其它技術相媲美。

除了上述因素,壓縮空氣儲能技術發展了這么多年,最大的難題之一就是壓縮空氣的存儲技術。大功率儲能電站和電網結合的時候,壓縮空氣的存儲量是巨大的。壓縮空氣目前的主要存儲方式是采用地下的巖穴。巖穴的儲氣量大,但放氣過程中氣體壓力越來越低,為了保持恒定的壓力,需要采用節流閥來穩壓。有的學者提出了恒壓存儲的方式,但其結構復雜,尚無應用。

此外傳統的空氣壓縮系統,系統效率僅為40%-55%,相比抽水蓄能的80%,效率較低。由其原理可以知道,壓縮空氣儲能很大一部分能量,在壓縮空氣過程中轉化為熱能,沒有得到有效利用,這是導致這項技術效率低下的重要原因。要想提高壓縮空氣系統效率,可以將壓縮過程中產生的熱量通過儲熱器存儲起來,待發電過程中用這部分熱量預熱壓縮空氣,可以達到回收熱量的目的,這一改進技術,稱為絕熱壓縮空氣儲能系統(AA-CAES)。目前這一系統仍未有實際示范項目投入運行,該系統面臨的最大挑戰是如何保證儲熱器的儲熱時常以及如何能做到更經濟合理的系統設計。

為了解決空氣存儲的難題,很多學者提出低溫液態空氣儲能技術,它本質上是林德液化循環和朗肯動力循環的結合。它的工作原理是在儲能階段,利用間歇性可再生能源或電網夜間低谷電驅動壓縮機壓縮空氣,高壓空氣經蓄冷器預冷后節流液化,將電能以常壓低溫液態空氣形式儲存,同時存儲壓縮熱;在釋能階段,液態空氣經低溫泵增壓后,通過蓄冷器儲存冷量并氣化,經不同預熱方式加熱,產生高壓高溫氣體驅動空氣透平旋轉做功,帶動發電機發電并網。它的儲氣占地面積是空氣儲能的1/15,對儲能應用的靈活性有很大的幫助。

世界第一座液態空氣儲能示范工程是英國的伯明翰大學和Highview公司完成的,裝機功率350kW/2.5 MWh,他們現在在建的是5MW時和15MWh的示范工程,規劃在英國做250MWh的系統。中國在廊坊園區建了100kW/100kWh的液態空氣儲能系統。

空氣儲能技術未來的發展方向可能是作為一個能源基站,吸收棄風電,啟光伏電,低谷電和中低溫余熱,根據需求靈活地選擇把電反饋到電網中,還是提供冷、熱、氣。中科院在前期500kW壓縮空氣儲能和100 kW液態空氣儲能技術的積累下,正在籌建10MW/100MWh的液態空氣儲能系統。未來在規劃一個百兆瓦級的液態空氣儲能系統,實現冷熱電三聯供。

壓縮空氣儲能案例

早在20世紀40年代,國外學者就提出了壓縮空氣儲能的概念,當時儲能沒有那么大的需求,所以這個技術沒有得到快速的發展。到了20世紀60年代,由于大型核電和火電的興起,電網具有削峰填谷的需求,很多國家開始研發這種技術。1978年德國Huntorf建造了世界首座290MW的壓縮空氣儲能電站,1991年美國Mcintosh建造了世界第二座110MW的壓縮空氣儲能電站。2003年法國阿爾斯通公司為了避免化石燃料的使用,提出了先進絕熱壓縮空氣儲能系統,通過存儲高溫壓縮熱,實現了電能的綠色存儲。2010年美國ESPC公司提出燃氣輪機和壓縮空氣儲能聯合循環。

Huntorf是德國1978年投入商業運行的電站,目前仍在運行中,是世界上最大容量的壓縮空氣儲能電站。機組的壓縮機功率60MW,釋能輸出功率為290MW,最長額定輸出時間為2小時。系統將壓縮空氣存儲在地下600m的廢棄礦洞中,礦洞總容積達3.1×105m3,壓縮空氣的壓力最高可達10MPa。機組可連續充氣8h,連續發電2h。該電站在1979年至1991年期間共啟動并網5000多次,平均啟動可靠性97.6%。電站采用天然氣補燃方案,實際運行效率約為42%,扣除補燃后的實際效率為19%。

美國Alabama州的McIntosh壓縮空氣儲能電站1991年投入商業運行,是世界上第二座投入運營的商業壓縮空氣儲能電站。該系統壓縮機組功率為50MW,發電功率為110MW。儲氣洞穴在地下450m,總容積為5.6×105m3,壓縮空氣儲氣壓力為7.5MPa。可以實現連續41h空氣壓縮和26h發電,機組從啟動到滿負荷約需9min。該電站由Alabama州電力公司的能源控制中心進行遠距離自動控制。與Huntorf類似的是,仍然采用天然氣補燃,實際運行效率約為54%,扣除補燃后的實際效率20%。

壓縮空氣儲能技術路線

壓縮空氣儲能技術(compressed air energy storage),簡稱CAES,是一種利用壓縮空氣來儲能的技術。其工作原理是,在用電低谷時段,利用電能將空氣壓縮至高壓并存于洞穴或壓力容器中,使電能轉化為空氣能存儲起來;在用電高峰時段,將高壓空氣從儲氣室釋放,進入燃燒室燃燒利用燃料燃燒加熱升溫后,驅動渦輪機發電。

壓縮機:將空氣壓縮,將電能轉化為空氣內能,空氣壓力可達70-100bar,溫度可達1000℃。

冷卻器:熱交換設備,用于存入壓力容器前的冷卻,防止空氣在壓力容器或洞穴中壓力減少。

壓力容器:存儲冷卻后的空氣,若采用洞穴存儲,則需要滿足耐壓程度較高、密封性較好的地質條件。

回熱器:熱交換設備或燃燒室,將空氣溫度提高至1000℃左右,使渦輪機持續長時間穩定運行,以便于提高渦輪機效率。

渦輪機:空氣通過渦輪機降壓,內能轉化為動能。

發電機:多為同步發電機,將動能轉化為電能。

壓縮空氣儲能技術多種多樣,主要可劃分為三種類型,即外熱源型、絕熱型和等溫型。外熱源型指的是壓縮熱由冷卻水帶走,透平進氣靠外熱源預熱;絕熱型指的是壓縮熱由蓄熱介質存儲,用于預熱透平進氣,系統不用引入外熱源;等溫型是一種理想的形式,結合噴射水霧技術,實現近等溫壓縮和膨脹。目前等溫型的技術還不成熟。

它有兩條技術路線。一是壓縮空氣儲能,它的優點就是發電功率比較大,但缺點就是儲能密度比較低,需要很大的空氣存儲空間,而且儲氣室壓力會產生很大波動。二是液態空氣儲能技術,它是把空氣液化,具有比較高的儲能密度,不受地理條件限制,可以實現液態空氣的低溫常壓存儲,壓力穩定。壓縮空氣儲能技術的原理并不復雜,即在儲能階段,利用間歇性可再生能源或電網夜間低谷電驅動壓縮機壓縮空氣,將電能以高壓空氣的形式儲存在儲氣室中,同時存儲壓縮熱;在釋能階段,高壓空氣經過節流閥穩壓后,通過不同預熱方式加熱,產生高壓高溫氣體驅動空氣透平旋轉做功,帶動發電機發電并網。

壓縮空氣儲能技術優缺點

隨著儲能需求的不斷增長,壓縮空氣儲能作為儲能量級唯一可與抽水蓄能相媲美的大規模儲能,技術正越來越受到青睞。其優點如下:

● 快速啟動時間(<15分鐘)

● 能量密度和功率密度較高

● 具備黑啟動能力

● 日常運營成本低

● 地球表面的地下儲存空間大

● 設備的使用壽命長,損耗低

● 壓縮空氣自放電率低

● 對于絕熱壓縮空氣其系統效率較高(70-75%),且不需要借助傳統化石能源加熱壓縮空氣,能夠真正做到碳中和。

壓縮空氣儲能技術具有調頻(二次和三次調頻),電壓調節,峰值負載調節,負載平衡,靜止儲備,黑啟動能力,未來應用空間十分巨大,且該項技術有良好的區域相關性,在我國三北地區有巨大發展潛力,同時可用于海上風電儲能(北海鹽洞)。然而,壓縮空氣儲能但同時也受各方面因素約束,如:

● 投資成本高,投資回報長(投資回報> 25年)

● 建成系統,必須滿足某些地質條件(壓力密封洞穴),且鹽洞成本較高

● 對于絕熱系統,蓄熱器自放電率高

●對于非絕熱系統效率又比較低(<55%)

而且這項技術經驗不足,目前僅運行兩個(較舊的)非絕熱壓縮空氣儲能項目。分散存儲系統的競爭日益激烈,在小規模儲能容量下,這項技術的競爭力暫時不足以與其它技術相媲美。

除了上述因素,壓縮空氣儲能技術發展了這么多年,最大的難題之一就是壓縮空氣的存儲技術。大功率儲能電站和電網結合的時候,壓縮空氣的存儲量是巨大的。壓縮空氣目前的主要存儲方式是采用地下的巖穴。巖穴的儲氣量大,但放氣過程中氣體壓力越來越低,為了保持恒定的壓力,需要采用節流閥來穩壓。有的學者提出了恒壓存儲的方式,但其結構復雜,尚無應用。

此外傳統的空氣壓縮系統,系統效率僅為40%-55%,相比抽水蓄能的80%,效率較低。由其原理可以知道,壓縮空氣儲能很大一部分能量,在壓縮空氣過程中轉化為熱能,沒有得到有效利用,這是導致這項技術效率低下的重要原因。要想提高壓縮空氣系統效率,可以將壓縮過程中產生的熱量通過儲熱器存儲起來,待發電過程中用這部分熱量預熱壓縮空氣,可以達到回收熱量的目的,這一改進技術,稱為絕熱壓縮空氣儲能系統(AA-CAES)。目前這一系統仍未有實際示范項目投入運行,該系統面臨的最大挑戰是如何保證儲熱器的儲熱時常以及如何能做到更經濟合理的系統設計。

為了解決空氣存儲的難題,很多學者提出低溫液態空氣儲能技術,它本質上是林德液化循環和朗肯動力循環的結合。它的工作原理是在儲能階段,利用間歇性可再生能源或電網夜間低谷電驅動壓縮機壓縮空氣,高壓空氣經蓄冷器預冷后節流液化,將電能以常壓低溫液態空氣形式儲存,同時存儲壓縮熱;在釋能階段,液態空氣經低溫泵增壓后,通過蓄冷器儲存冷量并氣化,經不同預熱方式加熱,產生高壓高溫氣體驅動空氣透平旋轉做功,帶動發電機發電并網。它的儲氣占地面積是空氣儲能的1/15,對儲能應用的靈活性有很大的幫助。

世界第一座液態空氣儲能示范工程是英國的伯明翰大學和Highview公司完成的,裝機功率350kW/2.5 MWh,他們現在在建的是5MW時和15MWh的示范工程,規劃在英國做250MWh的系統。中國在廊坊園區建了100kW/100kWh的液態空氣儲能系統。

空氣儲能技術未來的發展方向可能是作為一個能源基站,吸收棄風電,啟光伏電,低谷電和中低溫余熱,根據需求靈活地選擇把電反饋到電網中,還是提供冷、熱、氣。中科院在前期500kW壓縮空氣儲能和100 kW液態空氣儲能技術的積累下,正在籌建10MW/100MWh的液態空氣儲能系統。未來在規劃一個百兆瓦級的液態空氣儲能系統,實現冷熱電三聯供。

壓縮空氣儲能案例

早在20世紀40年代,國外學者就提出了壓縮空氣儲能的概念,當時儲能沒有那么大的需求,所以這個技術沒有得到快速的發展。到了20世紀60年代,由于大型核電和火電的興起,電網具有削峰填谷的需求,很多國家開始研發這種技術。1978年德國Huntorf建造了世界首座290MW的壓縮空氣儲能電站,1991年美國Mcintosh建造了世界第二座110MW的壓縮空氣儲能電站。2003年法國阿爾斯通公司為了避免化石燃料的使用,提出了先進絕熱壓縮空氣儲能系統,通過存儲高溫壓縮熱,實現了電能的綠色存儲。2010年美國ESPC公司提出燃氣輪機和壓縮空氣儲能聯合循環。

Huntorf是德國1978年投入商業運行的電站,目前仍在運行中,是世界上最大容量的壓縮空氣儲能電站。機組的壓縮機功率60MW,釋能輸出功率為290MW,最長額定輸出時間為2小時。系統將壓縮空氣存儲在地下600m的廢棄礦洞中,礦洞總容積達3.1×105m3,壓縮空氣的壓力最高可達10MPa。機組可連續充氣8h,連續發電2h。該電站在1979年至1991年期間共啟動并網5000多次,平均啟動可靠性97.6%。電站采用天然氣補燃方案,實際運行效率約為42%,扣除補燃后的實際效率為19%。

美國Alabama州的McIntosh壓縮空氣儲能電站1991年投入商業運行,是世界上第二座投入運營的商業壓縮空氣儲能電站。該系統壓縮機組功率為50MW,發電功率為110MW。儲氣洞穴在地下450m,總容積為5.6×105m3,壓縮空氣儲氣壓力為7.5MPa。可以實現連續41h空氣壓縮和26h發電,機組從啟動到滿負荷約需9min。該電站由Alabama州電力公司的能源控制中心進行遠距離自動控制。與Huntorf類似的是,仍然采用天然氣補燃,實際運行效率約為54%,扣除補燃后的實際效率20%。

網友評論

條評論

最新評論