【壓縮機網】呼吸機是一種能夠起到預防和治療呼吸衰竭,減少并發癥,挽救及延長病人生命的至關重要的醫療設備。面對不斷增加的新冠肺炎患者,許多國家面臨呼吸機短缺的困境,多國政府都在呼吁各大企業幫助采購或生產呼吸機。據悉,美敦力已經將呼吸機的圖紙公布出來了,那么,拿到圖紙之后,你會轉產嗎,今天我們聊一聊呼吸機:

01、呼吸機的發明與原理

現代臨床醫學中,呼吸機作為一項能人工替代自主通氣功能的有效手段,已普遍用于各種原因所致的呼吸衰竭、大手術期間的麻醉呼吸管理、呼吸支持治療和急救復蘇中,在現代醫學領域內占有十分重要的位置。呼吸機的概念最先由英國科學家約翰·梅奧(John Mayow)于1670年提出,但是由美國人菲利普·德林克(Philip Drinker )和路易斯·阿加西·肖(Louis Agassiz Shaw)最先于1928年做成商業產品,即“鐵肺”(iron lung)。

↑↑↑↑呼吸機原理

呼吸機用于機械輔助通氣,實現幫助患者正常呼吸。當患者呼吸功能失常時,呼吸機利用帶壓空氣(動力源主要為無油空氣壓縮機或者儲氣罐)模仿人的呼吸速率將含氧量不同的氣體(21%-100%)送進肺部,并規律性地進行氣體交換,幫助患者改善缺氧、二氧化碳滯留狀態。醫用呼吸機為三類醫療器械,常規家用呼吸機為二類醫療器械。有創呼吸機主要用于治療重度呼吸衰竭的無意識患者,無創呼吸機是針對有呼吸意識的呼吸衰竭高危患者。關鍵芯片技術壁壘高,決定了呼吸機的臨床使用效果。

呼吸機之所以為高端設備,就是因為需要一個全球的供應鏈來支撐他的生產,關鍵零部件均是來自于工業圈的一流玩家(比如SMC、霍尼韋爾),而且主要生產者都有良好的傳承,這些公司的團隊主要人員均多有良好經歷,比如,瑞思邁的創始人Peter Farrell擁有西雅圖華盛頓大學的化學工程和生物工程博士學位以及新南威爾士大學的理學博士學位。創立瑞思邁之前,他曾在日本Baxter Healthcare(百特醫療)擔任研發副總裁,并在悉尼成立了百特醫學研究中心。

另外,呼吸機需要跨學科知識的支撐,是集機械、結構、氣路、控制、軟件、算法于一體的產品。特別是呼吸模式算法的控制,需要在成本可控的情況下,在急救呼吸機上實現5ML氣體精度的潮氣量控制,如果去看的話,瑞思邁擁有超過5000項專利。

02、全球呼吸機制造商

國外主要制造商有:通用電氣(GE Healthcare),德國德爾格(Dr?ger),荷蘭飛利浦(Philips)、美國瑞思邁(ResMed)、愛爾蘭美敦力(Medtronic)、瑞士哈美頓(Hamilton)、瑞典潔定(Getinge)、德國律維施泰因(L?wenstein Medical)。

上世紀90年代呼吸機開始進入中國,據企查查數據及國家藥品監督管理局數據顯示,國內擁有呼吸機注冊證企業僅有31家,其中有22家企業的經營范圍含“進出口”,占比超70%,比較有名的有北京誼安、深圳邁瑞、蘇州魚躍醫療等。

03、生產呼吸機難在哪?

疫情全面爆發后,歐美國家涌現了一大批企業加入“跨界”生產呼吸機的隊列,但生產呼吸機、口罩和洗手液不同,有較高的技術壁壘:

1.零部件需求多。以口罩來說,主要需要無紡紗布和熔巖布兩種主要原料,而一臺呼吸機有上千個零部件,來自全球各地,呼吸機研發在歐洲,制造在中國,配套在全球。比如一臺呼吸機產品設計是在德國,組裝生產是在中國,中間的零部件又是全球采購。對于動輒使用2-3萬小時的機器來說,硬件穩定、耐用尤為重要,關鍵零部件里渦輪風機可能是放在德國或者瑞士生產(比如瑞士的micronel),又比如傳感器可能來自于瑞士或者美國的霍尼韋爾,再如微型比例閥可能來自于德國或者日本(比如SMC),軟件也有可能來自于印度。

2.認證周期長。額溫槍屬于二類醫療器械,呼吸機屬于三類醫療器械,二類和三類的劃分代表著危險級別,三類是醫療器械中的最高級別。注冊備案的時間一般在一年半,加上臨床試驗有些需要更久。

除此之外,出口到國外還要獲得出口國家許可:美國需要美國食品藥品監督管理局(FDA,Foodand Drug Administration)認證,出口到歐盟需要自由銷售證書或CE標志,出口到日本需要PMDA注冊,每個國家的規則稍有不同。所以目前來說,有機會的企業僅存有在這一領域深耕的企業,跨行業入局者基本沒有機會(除非在本土獲得特殊審批)。

即便非常時期各國也開啟審批綠色通道,但“跨界”生產醫療設備并沒有那么簡單,生產一臺呼吸機可能要花費多達40天的時間,組裝呼吸機也需要訓練有素的工作人員。復雜的工藝、認證、產業鏈的復雜程度,這些都限制了呼吸機產能的提升。

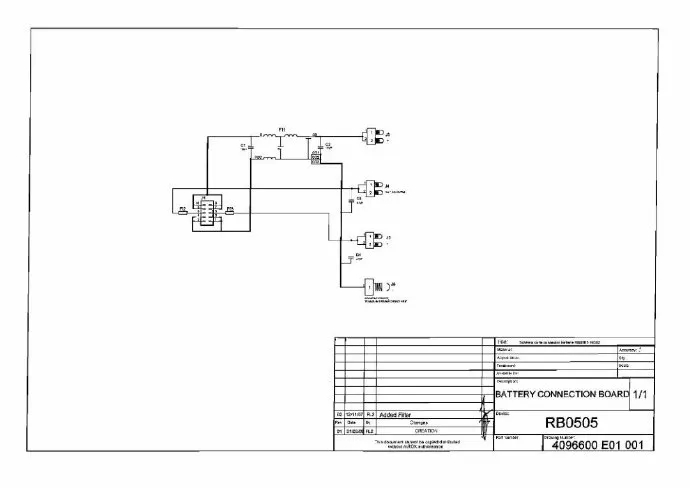

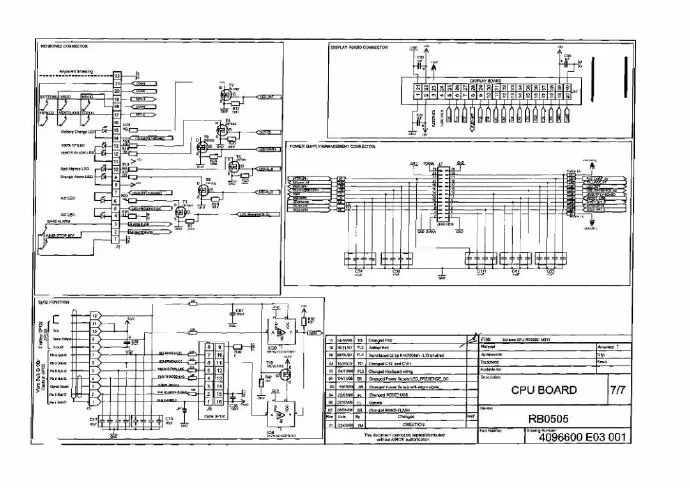

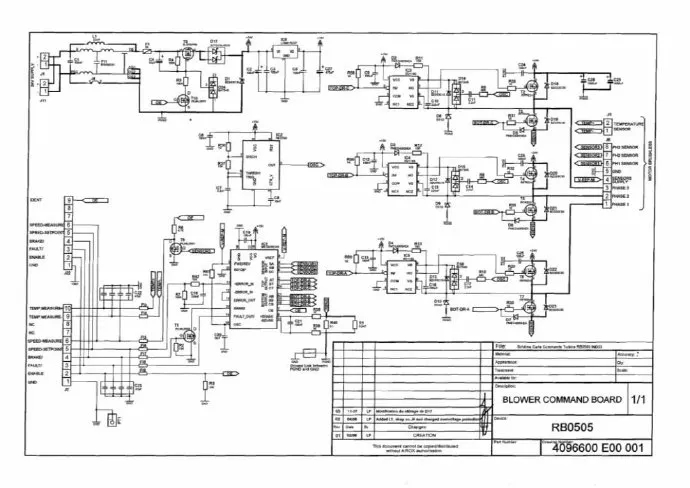

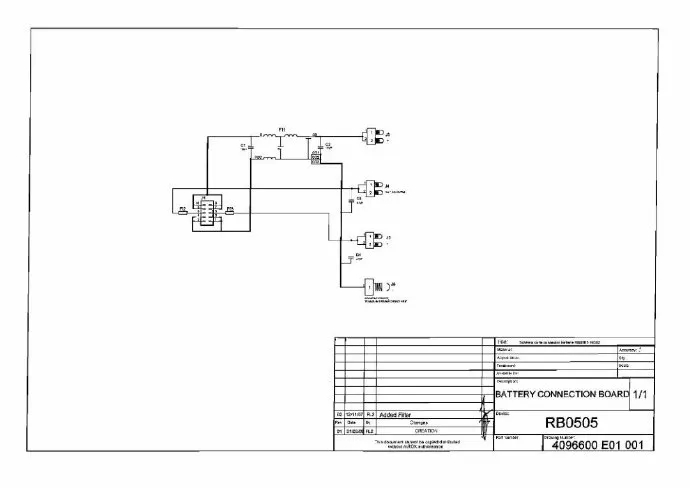

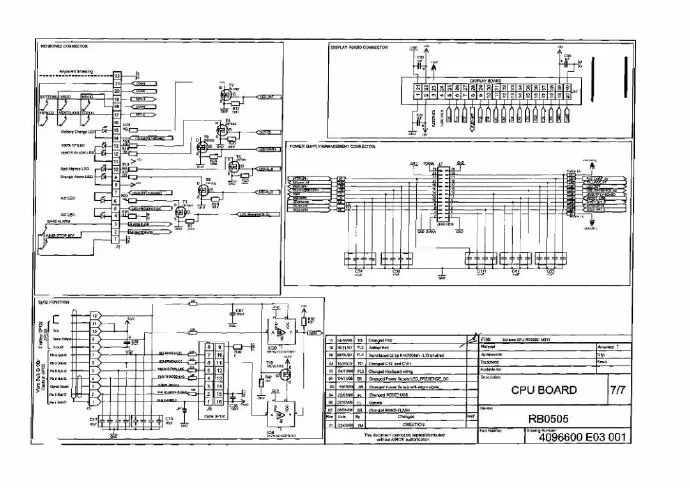

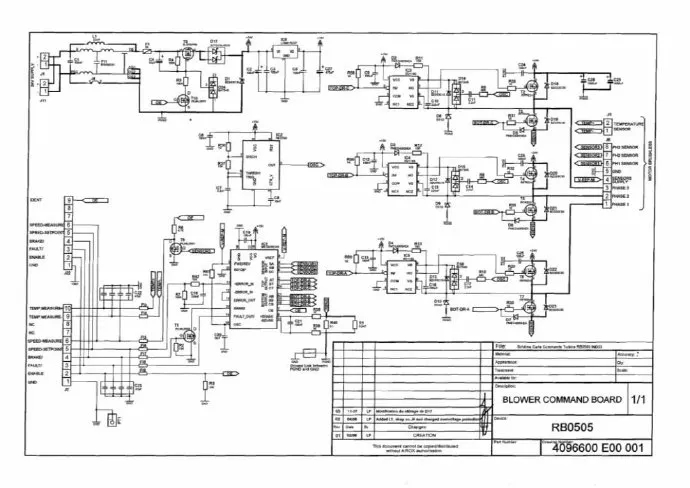

04、美敦力呼吸機圖紙公開

據外媒報道,美敦力已經把呼吸機的技術資料都公開了,對于其他想從事呼吸機生產的人來說是契機但是不熟悉的企業進入仍然不容易,產線和體系建立、產品臨床和注冊需要大量時間,建議這個比較適合有同類產品的企業去生產。

另外,呼吸機需要跨學科知識的支撐,是集機械、結構、氣路、控制、軟件、算法于一體的產品。特別是呼吸模式算法的控制,需要在成本可控的情況下,在急救呼吸機上實現5ML氣體精度的潮氣量控制,如果去看的話,瑞思邁擁有超過5000項專利。

02、全球呼吸機制造商

國外主要制造商有:通用電氣(GE Healthcare),德國德爾格(Dr?ger),荷蘭飛利浦(Philips)、美國瑞思邁(ResMed)、愛爾蘭美敦力(Medtronic)、瑞士哈美頓(Hamilton)、瑞典潔定(Getinge)、德國律維施泰因(L?wenstein Medical)。

上世紀90年代呼吸機開始進入中國,據企查查數據及國家藥品監督管理局數據顯示,國內擁有呼吸機注冊證企業僅有31家,其中有22家企業的經營范圍含“進出口”,占比超70%,比較有名的有北京誼安、深圳邁瑞、蘇州魚躍醫療等。

03、生產呼吸機難在哪?

疫情全面爆發后,歐美國家涌現了一大批企業加入“跨界”生產呼吸機的隊列,但生產呼吸機、口罩和洗手液不同,有較高的技術壁壘:

1.零部件需求多。以口罩來說,主要需要無紡紗布和熔巖布兩種主要原料,而一臺呼吸機有上千個零部件,來自全球各地,呼吸機研發在歐洲,制造在中國,配套在全球。比如一臺呼吸機產品設計是在德國,組裝生產是在中國,中間的零部件又是全球采購。對于動輒使用2-3萬小時的機器來說,硬件穩定、耐用尤為重要,關鍵零部件里渦輪風機可能是放在德國或者瑞士生產(比如瑞士的micronel),又比如傳感器可能來自于瑞士或者美國的霍尼韋爾,再如微型比例閥可能來自于德國或者日本(比如SMC),軟件也有可能來自于印度。

2.認證周期長。額溫槍屬于二類醫療器械,呼吸機屬于三類醫療器械,二類和三類的劃分代表著危險級別,三類是醫療器械中的最高級別。注冊備案的時間一般在一年半,加上臨床試驗有些需要更久。

除此之外,出口到國外還要獲得出口國家許可:美國需要美國食品藥品監督管理局(FDA,Foodand Drug Administration)認證,出口到歐盟需要自由銷售證書或CE標志,出口到日本需要PMDA注冊,每個國家的規則稍有不同。所以目前來說,有機會的企業僅存有在這一領域深耕的企業,跨行業入局者基本沒有機會(除非在本土獲得特殊審批)。

即便非常時期各國也開啟審批綠色通道,但“跨界”生產醫療設備并沒有那么簡單,生產一臺呼吸機可能要花費多達40天的時間,組裝呼吸機也需要訓練有素的工作人員。復雜的工藝、認證、產業鏈的復雜程度,這些都限制了呼吸機產能的提升。

04、美敦力呼吸機圖紙公開

據外媒報道,美敦力已經把呼吸機的技術資料都公開了,對于其他想從事呼吸機生產的人來說是契機但是不熟悉的企業進入仍然不容易,產線和體系建立、產品臨床和注冊需要大量時間,建議這個比較適合有同類產品的企業去生產。

05、“萬能”車企造呼吸機

一直以來,車企都有制造業中的“皇冠”之稱,其“萬能”性也在近代歷史發展中得到充分證明。

據了解,二戰期間,諸多民營車企紛紛轉產軍工產品,可以說是下可著地,上可觸天。其中,最為外界熟知的莫過于福特轉產B-24解放者轟炸機。有關資料顯示,從1941年建廠到1945年停產,福特的柳溪飛機廠共制造了8,600架B-24轟炸機,在產能效率最大的時候,每63分鐘就能下線一架。

“事實上,造車比造飛機還要難,除了對質量體系上要求極為嚴格外,同步還要均衡成本。可以說,能造好汽車者,轉到其他領域一樣會做的很好。”曾在北美福特就任職多年的縱目科技市場和戰略副總裁陳超卓表示。

而近的來看,在中國全民抗疫行動中,部分車企快速轉產醫療設備取得了實質性的成功。如比亞迪口罩產線和消毒凝膠產線如今均處于滿負荷運轉狀態,日產能分別可以達到500萬只和30萬瓶。而廣汽及上汽通用五菱亦在較短時間內完成了口罩生產線的搭建和生產,為“戰疫”作出了較大貢獻。

盡管生產呼吸機與制造口罩工藝不同,難度亦較大,但車企在關鍵時刻的靈活性以及萬能性讓各國政府看到了希望。

近期,北美華人汽車工程師協會副會長董愚在接受蓋世汽車采訪時表示:“車企屬于機械制造業,有著相當強的設備設計集成整合能力。呼吸機雖屬于醫療設備,但從機電液控一體化角度,與傳統汽車行業有著必然的工程技術的相通性。特別是在當今自動化、智能化、集成化、數字化的今天,汽車產業相對更有能力承擔呼吸機以及其它醫療設備的研發與制造。”

意大利最大的呼吸機制造商Siare Engineering首席執行官吉安盧卡·普雷齊奧薩亦聲稱,“呼吸機制造和汽車工業存在共性,都非常依賴電子和氣動技術。”不過,盡管存在相通性,然畢竟位處兩個不同領域,車企要想短期達標,恐怕依然存在較大挑戰。

因此,相對于其他工業而言,汽車制造者能否造出呼吸機來這一問題上基本是肯定的,只不過要看時間長短。

06、多家企業跨界量產,研發周期成痛點

為了解決呼吸機產能不足的問題,許多非專業企業已經紛紛跨界下場量產。

當地 3 月 26 日,有“現實版鋼鐵俠”之稱的特斯拉 CEO 馬斯克在個人推特上表示,將盡快重新開啟在紐約的工廠生產呼吸機,頓時成了美國緩解“一機多用”困境的希望。此前,他曾從中國購買 1255 臺呼吸機送到美國洛杉磯。

05、“萬能”車企造呼吸機

一直以來,車企都有制造業中的“皇冠”之稱,其“萬能”性也在近代歷史發展中得到充分證明。

據了解,二戰期間,諸多民營車企紛紛轉產軍工產品,可以說是下可著地,上可觸天。其中,最為外界熟知的莫過于福特轉產B-24解放者轟炸機。有關資料顯示,從1941年建廠到1945年停產,福特的柳溪飛機廠共制造了8,600架B-24轟炸機,在產能效率最大的時候,每63分鐘就能下線一架。

“事實上,造車比造飛機還要難,除了對質量體系上要求極為嚴格外,同步還要均衡成本。可以說,能造好汽車者,轉到其他領域一樣會做的很好。”曾在北美福特就任職多年的縱目科技市場和戰略副總裁陳超卓表示。

而近的來看,在中國全民抗疫行動中,部分車企快速轉產醫療設備取得了實質性的成功。如比亞迪口罩產線和消毒凝膠產線如今均處于滿負荷運轉狀態,日產能分別可以達到500萬只和30萬瓶。而廣汽及上汽通用五菱亦在較短時間內完成了口罩生產線的搭建和生產,為“戰疫”作出了較大貢獻。

盡管生產呼吸機與制造口罩工藝不同,難度亦較大,但車企在關鍵時刻的靈活性以及萬能性讓各國政府看到了希望。

近期,北美華人汽車工程師協會副會長董愚在接受蓋世汽車采訪時表示:“車企屬于機械制造業,有著相當強的設備設計集成整合能力。呼吸機雖屬于醫療設備,但從機電液控一體化角度,與傳統汽車行業有著必然的工程技術的相通性。特別是在當今自動化、智能化、集成化、數字化的今天,汽車產業相對更有能力承擔呼吸機以及其它醫療設備的研發與制造。”

意大利最大的呼吸機制造商Siare Engineering首席執行官吉安盧卡·普雷齊奧薩亦聲稱,“呼吸機制造和汽車工業存在共性,都非常依賴電子和氣動技術。”不過,盡管存在相通性,然畢竟位處兩個不同領域,車企要想短期達標,恐怕依然存在較大挑戰。

因此,相對于其他工業而言,汽車制造者能否造出呼吸機來這一問題上基本是肯定的,只不過要看時間長短。

06、多家企業跨界量產,研發周期成痛點

為了解決呼吸機產能不足的問題,許多非專業企業已經紛紛跨界下場量產。

當地 3 月 26 日,有“現實版鋼鐵俠”之稱的特斯拉 CEO 馬斯克在個人推特上表示,將盡快重新開啟在紐約的工廠生產呼吸機,頓時成了美國緩解“一機多用”困境的希望。此前,他曾從中國購買 1255 臺呼吸機送到美國洛杉磯。

福特汽車3月30日表示,其位于密歇根州伊普西蘭蒂的福特工廠,將從4月20日這周開始生產呼吸機,目標是在100天內生產5萬臺,之后每月生產3萬臺。通用汽車于3月29日發布了其在印第安納州科科莫工廠的照片,顯示公司已開始生產呼吸機。通用汽車表示,目前的目標是到夏季每月生產1萬臺呼吸機,這一生產計劃只保成本,不求盈利。

除了上述特斯拉、福特、通用汽車,美國共計有超過12家跨國汽車制造商,已經展開有關呼吸機設備的籌備和生產工作。

英國內閣大臣戈夫也于本周二表示,英國制造業巨頭已經組成聯盟,包括勞斯萊斯和戴森在內的多家公司,都將迅速推出呼吸機并投入量產。

以色列導彈生產線改為生產呼吸機。此前以色列國防部表示,全國僅有2000臺呼吸機,為彌補醫用設備的短缺,已將導彈生產線進行了改造,轉而生產呼吸機。此外,還表示,以色列航空工業公司已經與一家醫療設備制造商展開合作,進一步擴大呼吸機的生產,目前已向以色列衛生部交付了30臺呼吸機。

非專業廠商下場跨界生產,是否能夠緩解當下全球呼吸機緊缺的嚴峻態勢?魚躍負責人不太樂觀:“”不能寄希望于非專業廠商。”

首先是時間上的限制,新冠肺炎患者的救治爭分奪秒,“但呼吸機是高端醫療器械,非專業廠商跨界生產,會面臨生產線改造、供應鏈保障、人員培訓、權威認證等環節的限制。僅生產線改造就可能耗費一周,人員培訓也要 1~2 月。”

除了生產環節的時間限制,研發周期更是最關鍵的限速環節。魚躍負責人表示,“呼吸機研發周期至少 10 個月,小到過濾棉,大到風道設計,任何一處硬件的改動,都會對流量產生影響,軟件久也需要作出相應調整。以魚躍為例,我們這四五年里的產品軟件已經更新到第 8 代。”

07、中國產能如何?

工業和信息化部產業政策與法規司司長許科敏在2020年3月30日上午舉行的新聞發布會上表示:全力推動醫療裝備企業復工復產,一直是我們疫情保供的首要任務。呼吸機是救治新冠肺炎患者最關鍵的醫療設備。疫情發生以來,我國呼吸機主要生產企業第一時間都恢復生產。如,深圳邁瑞大年初二緊急召回放假回家的技術骨干,全力復工復產。我們組織多地工信部門,在做好疫情防控的前提下,很快實現其上游853家全國配套商中794家復工復產,及時幫助企業解決零部件短缺、物流運輸不暢等問題。截至3月29日,主要呼吸機企業累計向全國供應呼吸機2.7萬多臺,其中有創呼吸機3000多臺。在過程中雖然也一度出現了吃勁情況,但總體看,有力保障了我國疫情防控特別是打贏湖北保衛戰、武漢保衛戰的需要。

近期,疫情在全球快速蔓延,國外對醫療裝備的需求急劇增長,尤其是對有創呼吸機的需求量特別大。目前,我國有創呼吸機生產企業共有21家,其中8家的主要產品(周產能約2200臺)取得了歐盟強制性CE認證,約占全球產能五分之一。目前已簽訂單量約2萬臺,同時,每天還有大量的國際意向訂單在洽談。據不完全統計,3月19日以來短短十天,在保障國內需求的同時,已緊急向國外提供有創呼吸機1700多臺,達到了今年以來提供國內總量的一半。可以說,我們的企業為全球疫情防控一直在馬不停蹄、加班加點。據我所知,大多數企業都是三班倒,一刻不停地生產,甚至部分研發人員也被派上生產線。

一臺呼吸機有上千個零部件,主要的零部件供應商不僅有在國內的,也有一些在國外包括歐洲。在疫情影響下想大規模增產并非易事,全部滿足所有需求也是不現實的。為繼續向有關國家及時提供力所能及的幫助,3月29日,我們專門召開了重點醫療裝備產業鏈協同擴產視頻會,組織了國內有創呼吸機重點企業、地方有關部門,摸底企業面臨的問題和困難,研究產業鏈協同擴產措施。同時,我們也要求企業要嚴格質量管控,加強安全生產。

福特汽車3月30日表示,其位于密歇根州伊普西蘭蒂的福特工廠,將從4月20日這周開始生產呼吸機,目標是在100天內生產5萬臺,之后每月生產3萬臺。通用汽車于3月29日發布了其在印第安納州科科莫工廠的照片,顯示公司已開始生產呼吸機。通用汽車表示,目前的目標是到夏季每月生產1萬臺呼吸機,這一生產計劃只保成本,不求盈利。

除了上述特斯拉、福特、通用汽車,美國共計有超過12家跨國汽車制造商,已經展開有關呼吸機設備的籌備和生產工作。

英國內閣大臣戈夫也于本周二表示,英國制造業巨頭已經組成聯盟,包括勞斯萊斯和戴森在內的多家公司,都將迅速推出呼吸機并投入量產。

以色列導彈生產線改為生產呼吸機。此前以色列國防部表示,全國僅有2000臺呼吸機,為彌補醫用設備的短缺,已將導彈生產線進行了改造,轉而生產呼吸機。此外,還表示,以色列航空工業公司已經與一家醫療設備制造商展開合作,進一步擴大呼吸機的生產,目前已向以色列衛生部交付了30臺呼吸機。

非專業廠商下場跨界生產,是否能夠緩解當下全球呼吸機緊缺的嚴峻態勢?魚躍負責人不太樂觀:“”不能寄希望于非專業廠商。”

首先是時間上的限制,新冠肺炎患者的救治爭分奪秒,“但呼吸機是高端醫療器械,非專業廠商跨界生產,會面臨生產線改造、供應鏈保障、人員培訓、權威認證等環節的限制。僅生產線改造就可能耗費一周,人員培訓也要 1~2 月。”

除了生產環節的時間限制,研發周期更是最關鍵的限速環節。魚躍負責人表示,“呼吸機研發周期至少 10 個月,小到過濾棉,大到風道設計,任何一處硬件的改動,都會對流量產生影響,軟件久也需要作出相應調整。以魚躍為例,我們這四五年里的產品軟件已經更新到第 8 代。”

07、中國產能如何?

工業和信息化部產業政策與法規司司長許科敏在2020年3月30日上午舉行的新聞發布會上表示:全力推動醫療裝備企業復工復產,一直是我們疫情保供的首要任務。呼吸機是救治新冠肺炎患者最關鍵的醫療設備。疫情發生以來,我國呼吸機主要生產企業第一時間都恢復生產。如,深圳邁瑞大年初二緊急召回放假回家的技術骨干,全力復工復產。我們組織多地工信部門,在做好疫情防控的前提下,很快實現其上游853家全國配套商中794家復工復產,及時幫助企業解決零部件短缺、物流運輸不暢等問題。截至3月29日,主要呼吸機企業累計向全國供應呼吸機2.7萬多臺,其中有創呼吸機3000多臺。在過程中雖然也一度出現了吃勁情況,但總體看,有力保障了我國疫情防控特別是打贏湖北保衛戰、武漢保衛戰的需要。

近期,疫情在全球快速蔓延,國外對醫療裝備的需求急劇增長,尤其是對有創呼吸機的需求量特別大。目前,我國有創呼吸機生產企業共有21家,其中8家的主要產品(周產能約2200臺)取得了歐盟強制性CE認證,約占全球產能五分之一。目前已簽訂單量約2萬臺,同時,每天還有大量的國際意向訂單在洽談。據不完全統計,3月19日以來短短十天,在保障國內需求的同時,已緊急向國外提供有創呼吸機1700多臺,達到了今年以來提供國內總量的一半。可以說,我們的企業為全球疫情防控一直在馬不停蹄、加班加點。據我所知,大多數企業都是三班倒,一刻不停地生產,甚至部分研發人員也被派上生產線。

一臺呼吸機有上千個零部件,主要的零部件供應商不僅有在國內的,也有一些在國外包括歐洲。在疫情影響下想大規模增產并非易事,全部滿足所有需求也是不現實的。為繼續向有關國家及時提供力所能及的幫助,3月29日,我們專門召開了重點醫療裝備產業鏈協同擴產視頻會,組織了國內有創呼吸機重點企業、地方有關部門,摸底企業面臨的問題和困難,研究產業鏈協同擴產措施。同時,我們也要求企業要嚴格質量管控,加強安全生產。

來源:金屬加工,資料來源:雷叔的微博、丁香園、航空產業網、機工戰略、蓋世汽車等

01、呼吸機的發明與原理

現代臨床醫學中,呼吸機作為一項能人工替代自主通氣功能的有效手段,已普遍用于各種原因所致的呼吸衰竭、大手術期間的麻醉呼吸管理、呼吸支持治療和急救復蘇中,在現代醫學領域內占有十分重要的位置。呼吸機的概念最先由英國科學家約翰·梅奧(John Mayow)于1670年提出,但是由美國人菲利普·德林克(Philip Drinker )和路易斯·阿加西·肖(Louis Agassiz Shaw)最先于1928年做成商業產品,即“鐵肺”(iron lung)。

↑↑↑↑呼吸機原理

呼吸機用于機械輔助通氣,實現幫助患者正常呼吸。當患者呼吸功能失常時,呼吸機利用帶壓空氣(動力源主要為無油空氣壓縮機或者儲氣罐)模仿人的呼吸速率將含氧量不同的氣體(21%-100%)送進肺部,并規律性地進行氣體交換,幫助患者改善缺氧、二氧化碳滯留狀態。醫用呼吸機為三類醫療器械,常規家用呼吸機為二類醫療器械。有創呼吸機主要用于治療重度呼吸衰竭的無意識患者,無創呼吸機是針對有呼吸意識的呼吸衰竭高危患者。關鍵芯片技術壁壘高,決定了呼吸機的臨床使用效果。

呼吸機之所以為高端設備,就是因為需要一個全球的供應鏈來支撐他的生產,關鍵零部件均是來自于工業圈的一流玩家(比如SMC、霍尼韋爾),而且主要生產者都有良好的傳承,這些公司的團隊主要人員均多有良好經歷,比如,瑞思邁的創始人Peter Farrell擁有西雅圖華盛頓大學的化學工程和生物工程博士學位以及新南威爾士大學的理學博士學位。創立瑞思邁之前,他曾在日本Baxter Healthcare(百特醫療)擔任研發副總裁,并在悉尼成立了百特醫學研究中心。

另外,呼吸機需要跨學科知識的支撐,是集機械、結構、氣路、控制、軟件、算法于一體的產品。特別是呼吸模式算法的控制,需要在成本可控的情況下,在急救呼吸機上實現5ML氣體精度的潮氣量控制,如果去看的話,瑞思邁擁有超過5000項專利。

02、全球呼吸機制造商

國外主要制造商有:通用電氣(GE Healthcare),德國德爾格(Dr?ger),荷蘭飛利浦(Philips)、美國瑞思邁(ResMed)、愛爾蘭美敦力(Medtronic)、瑞士哈美頓(Hamilton)、瑞典潔定(Getinge)、德國律維施泰因(L?wenstein Medical)。

上世紀90年代呼吸機開始進入中國,據企查查數據及國家藥品監督管理局數據顯示,國內擁有呼吸機注冊證企業僅有31家,其中有22家企業的經營范圍含“進出口”,占比超70%,比較有名的有北京誼安、深圳邁瑞、蘇州魚躍醫療等。

03、生產呼吸機難在哪?

疫情全面爆發后,歐美國家涌現了一大批企業加入“跨界”生產呼吸機的隊列,但生產呼吸機、口罩和洗手液不同,有較高的技術壁壘:

1.零部件需求多。以口罩來說,主要需要無紡紗布和熔巖布兩種主要原料,而一臺呼吸機有上千個零部件,來自全球各地,呼吸機研發在歐洲,制造在中國,配套在全球。比如一臺呼吸機產品設計是在德國,組裝生產是在中國,中間的零部件又是全球采購。對于動輒使用2-3萬小時的機器來說,硬件穩定、耐用尤為重要,關鍵零部件里渦輪風機可能是放在德國或者瑞士生產(比如瑞士的micronel),又比如傳感器可能來自于瑞士或者美國的霍尼韋爾,再如微型比例閥可能來自于德國或者日本(比如SMC),軟件也有可能來自于印度。

2.認證周期長。額溫槍屬于二類醫療器械,呼吸機屬于三類醫療器械,二類和三類的劃分代表著危險級別,三類是醫療器械中的最高級別。注冊備案的時間一般在一年半,加上臨床試驗有些需要更久。

除此之外,出口到國外還要獲得出口國家許可:美國需要美國食品藥品監督管理局(FDA,Foodand Drug Administration)認證,出口到歐盟需要自由銷售證書或CE標志,出口到日本需要PMDA注冊,每個國家的規則稍有不同。所以目前來說,有機會的企業僅存有在這一領域深耕的企業,跨行業入局者基本沒有機會(除非在本土獲得特殊審批)。

即便非常時期各國也開啟審批綠色通道,但“跨界”生產醫療設備并沒有那么簡單,生產一臺呼吸機可能要花費多達40天的時間,組裝呼吸機也需要訓練有素的工作人員。復雜的工藝、認證、產業鏈的復雜程度,這些都限制了呼吸機產能的提升。

04、美敦力呼吸機圖紙公開

據外媒報道,美敦力已經把呼吸機的技術資料都公開了,對于其他想從事呼吸機生產的人來說是契機但是不熟悉的企業進入仍然不容易,產線和體系建立、產品臨床和注冊需要大量時間,建議這個比較適合有同類產品的企業去生產。

05、“萬能”車企造呼吸機

一直以來,車企都有制造業中的“皇冠”之稱,其“萬能”性也在近代歷史發展中得到充分證明。

據了解,二戰期間,諸多民營車企紛紛轉產軍工產品,可以說是下可著地,上可觸天。其中,最為外界熟知的莫過于福特轉產B-24解放者轟炸機。有關資料顯示,從1941年建廠到1945年停產,福特的柳溪飛機廠共制造了8,600架B-24轟炸機,在產能效率最大的時候,每63分鐘就能下線一架。

“事實上,造車比造飛機還要難,除了對質量體系上要求極為嚴格外,同步還要均衡成本。可以說,能造好汽車者,轉到其他領域一樣會做的很好。”曾在北美福特就任職多年的縱目科技市場和戰略副總裁陳超卓表示。

而近的來看,在中國全民抗疫行動中,部分車企快速轉產醫療設備取得了實質性的成功。如比亞迪口罩產線和消毒凝膠產線如今均處于滿負荷運轉狀態,日產能分別可以達到500萬只和30萬瓶。而廣汽及上汽通用五菱亦在較短時間內完成了口罩生產線的搭建和生產,為“戰疫”作出了較大貢獻。

盡管生產呼吸機與制造口罩工藝不同,難度亦較大,但車企在關鍵時刻的靈活性以及萬能性讓各國政府看到了希望。

近期,北美華人汽車工程師協會副會長董愚在接受蓋世汽車采訪時表示:“車企屬于機械制造業,有著相當強的設備設計集成整合能力。呼吸機雖屬于醫療設備,但從機電液控一體化角度,與傳統汽車行業有著必然的工程技術的相通性。特別是在當今自動化、智能化、集成化、數字化的今天,汽車產業相對更有能力承擔呼吸機以及其它醫療設備的研發與制造。”

意大利最大的呼吸機制造商Siare Engineering首席執行官吉安盧卡·普雷齊奧薩亦聲稱,“呼吸機制造和汽車工業存在共性,都非常依賴電子和氣動技術。”不過,盡管存在相通性,然畢竟位處兩個不同領域,車企要想短期達標,恐怕依然存在較大挑戰。

因此,相對于其他工業而言,汽車制造者能否造出呼吸機來這一問題上基本是肯定的,只不過要看時間長短。

06、多家企業跨界量產,研發周期成痛點

為了解決呼吸機產能不足的問題,許多非專業企業已經紛紛跨界下場量產。

當地 3 月 26 日,有“現實版鋼鐵俠”之稱的特斯拉 CEO 馬斯克在個人推特上表示,將盡快重新開啟在紐約的工廠生產呼吸機,頓時成了美國緩解“一機多用”困境的希望。此前,他曾從中國購買 1255 臺呼吸機送到美國洛杉磯。

福特汽車3月30日表示,其位于密歇根州伊普西蘭蒂的福特工廠,將從4月20日這周開始生產呼吸機,目標是在100天內生產5萬臺,之后每月生產3萬臺。通用汽車于3月29日發布了其在印第安納州科科莫工廠的照片,顯示公司已開始生產呼吸機。通用汽車表示,目前的目標是到夏季每月生產1萬臺呼吸機,這一生產計劃只保成本,不求盈利。

除了上述特斯拉、福特、通用汽車,美國共計有超過12家跨國汽車制造商,已經展開有關呼吸機設備的籌備和生產工作。

英國內閣大臣戈夫也于本周二表示,英國制造業巨頭已經組成聯盟,包括勞斯萊斯和戴森在內的多家公司,都將迅速推出呼吸機并投入量產。

以色列導彈生產線改為生產呼吸機。此前以色列國防部表示,全國僅有2000臺呼吸機,為彌補醫用設備的短缺,已將導彈生產線進行了改造,轉而生產呼吸機。此外,還表示,以色列航空工業公司已經與一家醫療設備制造商展開合作,進一步擴大呼吸機的生產,目前已向以色列衛生部交付了30臺呼吸機。

非專業廠商下場跨界生產,是否能夠緩解當下全球呼吸機緊缺的嚴峻態勢?魚躍負責人不太樂觀:“”不能寄希望于非專業廠商。”

首先是時間上的限制,新冠肺炎患者的救治爭分奪秒,“但呼吸機是高端醫療器械,非專業廠商跨界生產,會面臨生產線改造、供應鏈保障、人員培訓、權威認證等環節的限制。僅生產線改造就可能耗費一周,人員培訓也要 1~2 月。”

除了生產環節的時間限制,研發周期更是最關鍵的限速環節。魚躍負責人表示,“呼吸機研發周期至少 10 個月,小到過濾棉,大到風道設計,任何一處硬件的改動,都會對流量產生影響,軟件久也需要作出相應調整。以魚躍為例,我們這四五年里的產品軟件已經更新到第 8 代。”

07、中國產能如何?

工業和信息化部產業政策與法規司司長許科敏在2020年3月30日上午舉行的新聞發布會上表示:全力推動醫療裝備企業復工復產,一直是我們疫情保供的首要任務。呼吸機是救治新冠肺炎患者最關鍵的醫療設備。疫情發生以來,我國呼吸機主要生產企業第一時間都恢復生產。如,深圳邁瑞大年初二緊急召回放假回家的技術骨干,全力復工復產。我們組織多地工信部門,在做好疫情防控的前提下,很快實現其上游853家全國配套商中794家復工復產,及時幫助企業解決零部件短缺、物流運輸不暢等問題。截至3月29日,主要呼吸機企業累計向全國供應呼吸機2.7萬多臺,其中有創呼吸機3000多臺。在過程中雖然也一度出現了吃勁情況,但總體看,有力保障了我國疫情防控特別是打贏湖北保衛戰、武漢保衛戰的需要。

近期,疫情在全球快速蔓延,國外對醫療裝備的需求急劇增長,尤其是對有創呼吸機的需求量特別大。目前,我國有創呼吸機生產企業共有21家,其中8家的主要產品(周產能約2200臺)取得了歐盟強制性CE認證,約占全球產能五分之一。目前已簽訂單量約2萬臺,同時,每天還有大量的國際意向訂單在洽談。據不完全統計,3月19日以來短短十天,在保障國內需求的同時,已緊急向國外提供有創呼吸機1700多臺,達到了今年以來提供國內總量的一半。可以說,我們的企業為全球疫情防控一直在馬不停蹄、加班加點。據我所知,大多數企業都是三班倒,一刻不停地生產,甚至部分研發人員也被派上生產線。

一臺呼吸機有上千個零部件,主要的零部件供應商不僅有在國內的,也有一些在國外包括歐洲。在疫情影響下想大規模增產并非易事,全部滿足所有需求也是不現實的。為繼續向有關國家及時提供力所能及的幫助,3月29日,我們專門召開了重點醫療裝備產業鏈協同擴產視頻會,組織了國內有創呼吸機重點企業、地方有關部門,摸底企業面臨的問題和困難,研究產業鏈協同擴產措施。同時,我們也要求企業要嚴格質量管控,加強安全生產。

來源:金屬加工,資料來源:雷叔的微博、丁香園、航空產業網、機工戰略、蓋世汽車等

網友評論

條評論

最新評論